ネットワーク構成図とは

ネットワーク構成図は、ネットワークを構成する機器同士がどのように接続されているかを視覚化したものです。ネットワークトポロジーマップとも呼ばれています。

ネットワーク管理やトラブルシューティングなどで必要とされ、多くのネットワーク管理者が作成・管理しています。

物理構成図と論理構成図について

ネットワーク構成図には、物理ネットワークに関するもの(物理構成図)と、論理ネットワークに関するもの(論理構成図)の2つがあります。

「物理構成図」とは、機器の物理的な配置を把握するために用いるものです。実際の状況を俯瞰的に示した図になります。

たとえば、物理構成図には以下の情報を含める管理者が多いです。

- 実際のフロアやラック

- スイッチ、ルーターなどの物理配線や接続ポート

- 物理サーバー

「論理構成図」とは、通信の流れや相互接続関係を把握するために用いるものです。人目ではわからないものも視覚化した図になります。

たとえば、論理構成図には以下の情報を含める管理者が多いです。

- IPアドレス、サブネット

- スイッチ、ルーター

- 物理、仮想サーバー

- サーバーのホスト名

- サーバーの役割

このように、目的に応じて構成図に含める情報を選択することが、わかりやすく管理しやすいネットワーク構成図を作成するコツです。

ネットワーク構成図の作成手順やコツについては、以下のページもご参照ください。

ネットワークトポロジーの種類

ネットワーク構成図を作成する上で、ネットワークの接続形態(トポロジー)の種類を理解しておく必要があります。ここでは、6種類のトポロジーを紹介します。

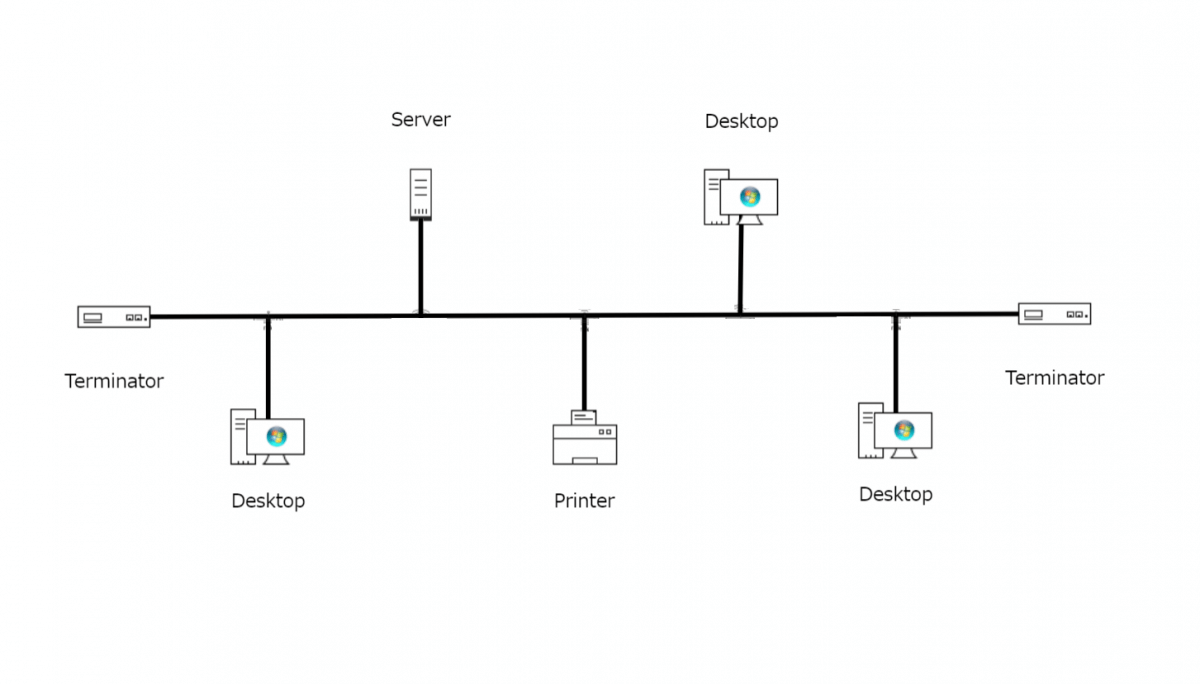

バス型トポロジー

バス型は、すべての機器が中央の1本の線に接続する形態です。他の形態と比べて、簡単に構成することができます。中央の線がどこか1か所でも断線すると、ネットワーク全体が影響を受けます。現在では、ほとんど用いられません。

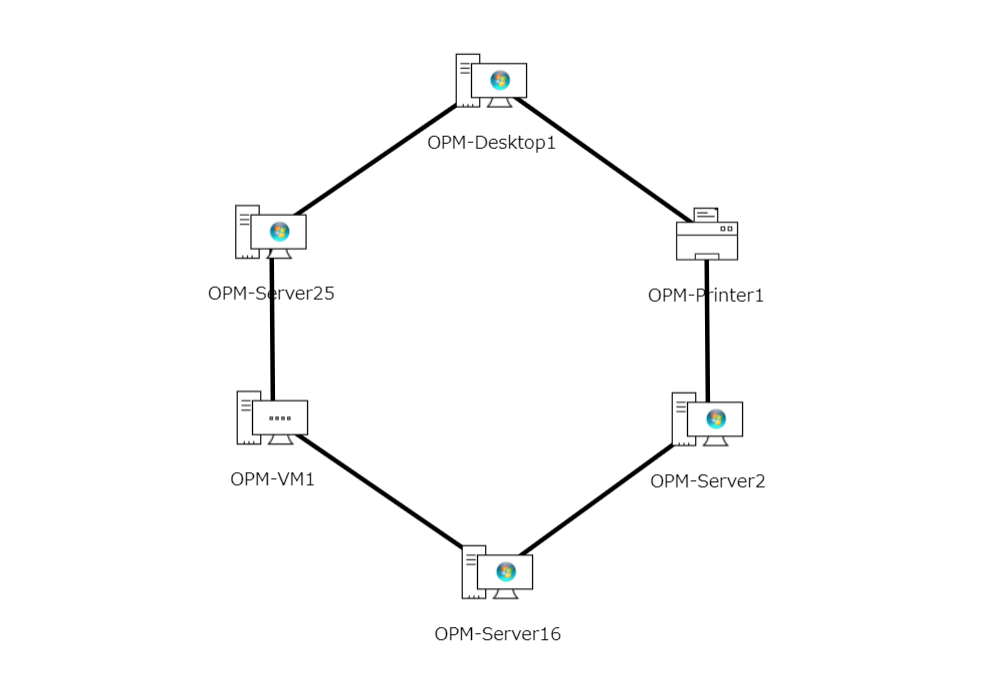

リング型トポロジー

リング型は、複数の機器を輪っか状に接続する形態です。基本的には一方向のみの経路となり、どこか1か所でも断線すると全体に影響します。こちらも現在では、ほとんど用いられていません。

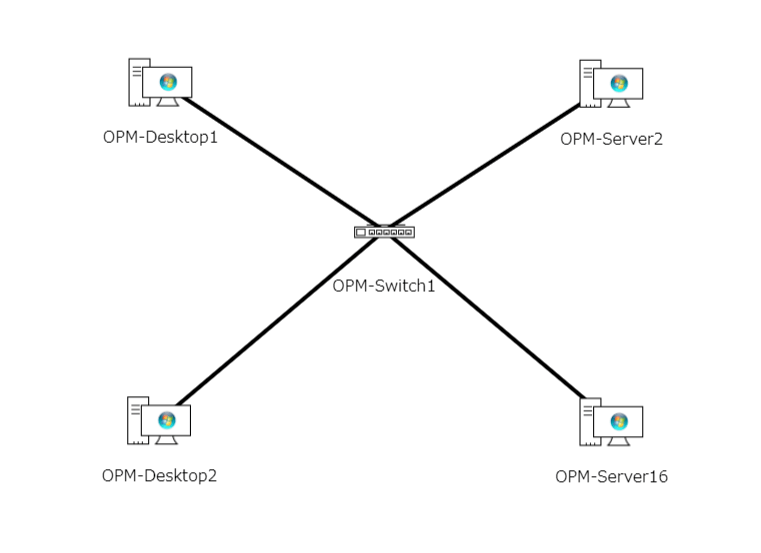

スター型トポロジー

スター型は、ハブやスイッチ、ルーターなどを中心に置き、そこから複数の機器へ接続する形態です。バス型やリング型と異なり、1か所で障害が発生しても他への影響を最小限に抑えることができます。ただし、中央の機器で障害があると、ネットワーク全体が影響を受けます。現在、この形態が主流です。

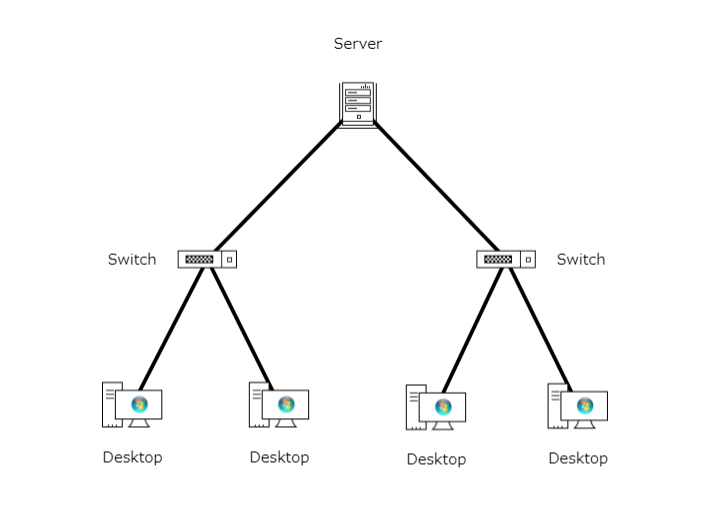

ツリー型トポロジー

ツリー型は、スター型の応用で、1本の根から枝分かれするように接続する形態です。実際のネットワークの多くが、このような形態になっています。

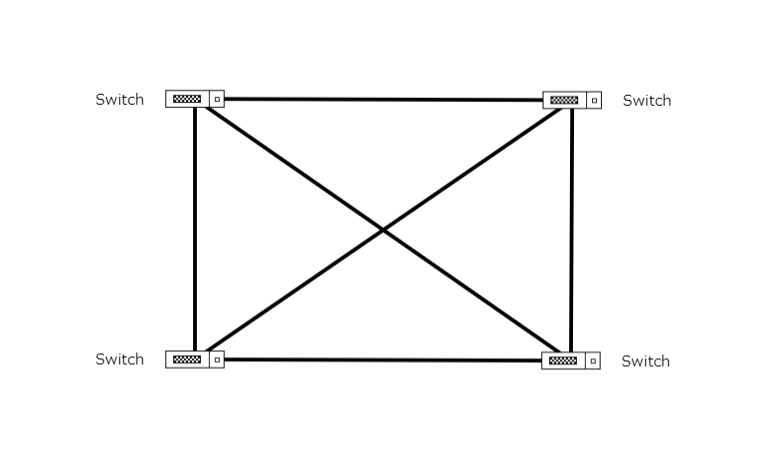

フルメッシュ型トポロジー

フルメッシュ型では、すべての機器が相互に接続しています。どこかで障害が発生しても迂回路が確保されており、もっとも障害に強い形態と言えますが、規模が大きくなるとコスト面や管理面の負担が大きくなります。

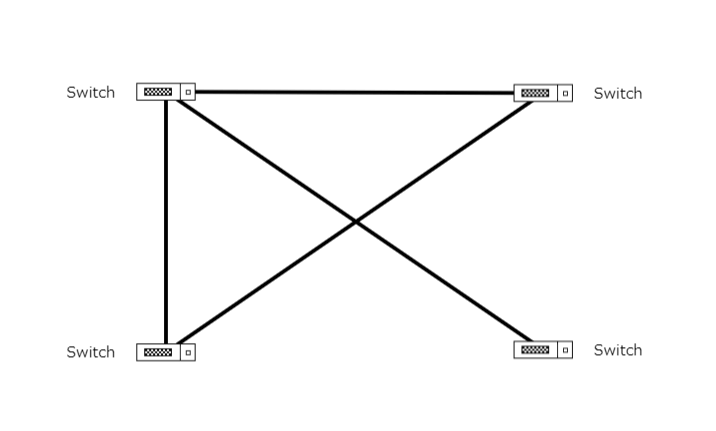

パーシャルメッシュ型トポロジー

パーシャルメッシュ型では、一部の機器のみがメッシュ型のように相互に接続する形態です。中心となる機器や重要な機器がメッシュ型に組み込まれることが多いです。フルメッシュ型より少し耐障害性で劣りますが、コストを抑えられるのが利点です。

なぜネットワーク構成図が必要なのか

ネットワーク構成図は、障害の影響範囲の理解に役立ちます。障害の原因調査と復旧を行う過程では、ネットワーク構成図を見て、障害発生箇所と障害により影響を受けるポイントをすばやく把握する必要があります。

障害発生時に、たまたま担当者がいない場合や、現場の担当者の経験が浅い場合もあります。そのような状況でも、わかりやすいネットワーク構成図があれば障害の原因特定をスムーズに進めることができます。

一方、ネットワーク構成図を作成・管理する上で、その工数に注意する必要があります。特に、ネットワーク構成を頻繁に変更するような環境では、毎回、ネットワーク構成図を修正するのは時間がかかります。自作するよりも、ツールを用いて自動で作成するほうが効率的と言えます。

さらに障害発生時には、ただのネットワーク構成図ではなく、障害の箇所がひと目でわかるような工夫も重要です。SNMPを用いた監視ツールでは、そのようなパフォーマンスについても「可視化」することが可能になります。ManageEngineでも、ネットワーク構成図を自動作成する機能を備えた統合監視ツール「OpManager」を提供しています。低工数でネットワーク構成図を最新状態に保ち、障害発生時にすばやく原因調査を行いたい方は、ぜひ無料の評価版をインストールしてお試しください。

なお、OpManagerのトポロジーマップ機能を用いたネットワーク構成図の自動生成の方法については、以下のホワイトペーパーで解説しているのでぜひご覧ください。

監視結果と連動したネットワーク構成図の作成例

ここからは、OpManagerのビジネスビュー機能を用いたネットワーク構成図の作成の手順や監視結果の確認方法についてご紹介します。

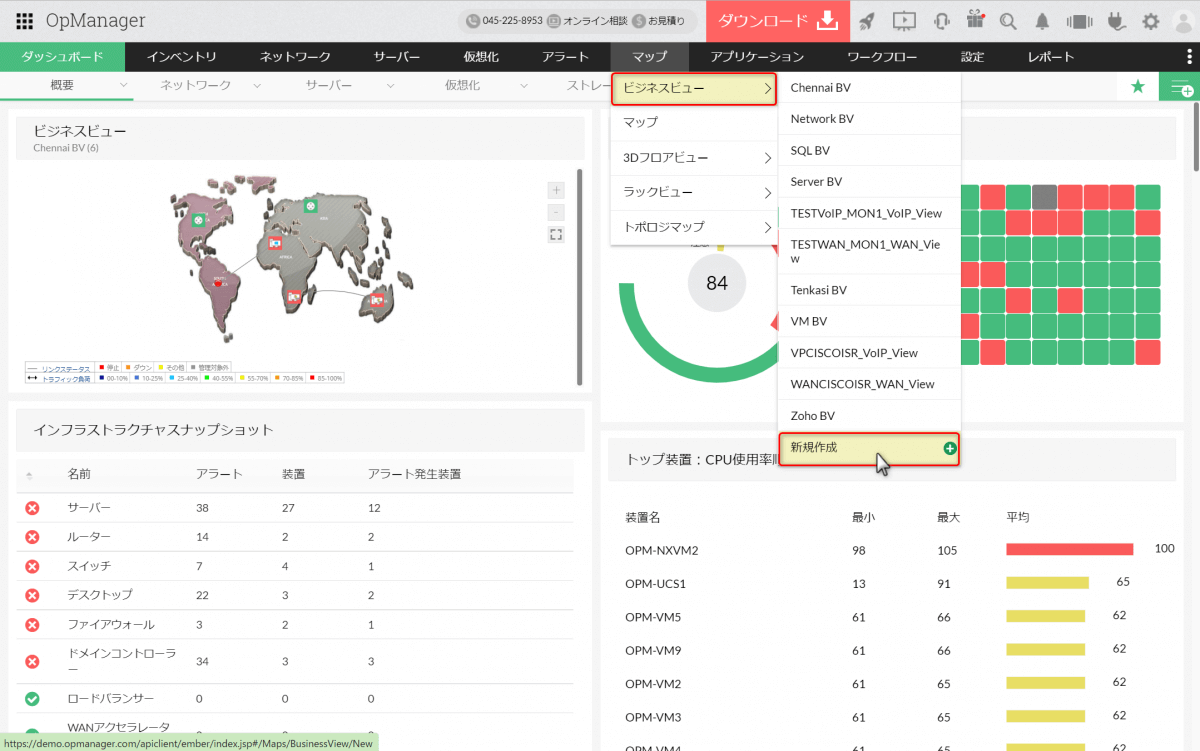

1.ダッシュボード画面

ダッシュボード画面では、監視状況の全体像をわかりやすく把握できるようになっています。ビジネスビューを新規作成するには、上部の[マップ]タブの中の[ビジネスビュー]を選択し、その一番末尾にある[新規作成]を選択します。

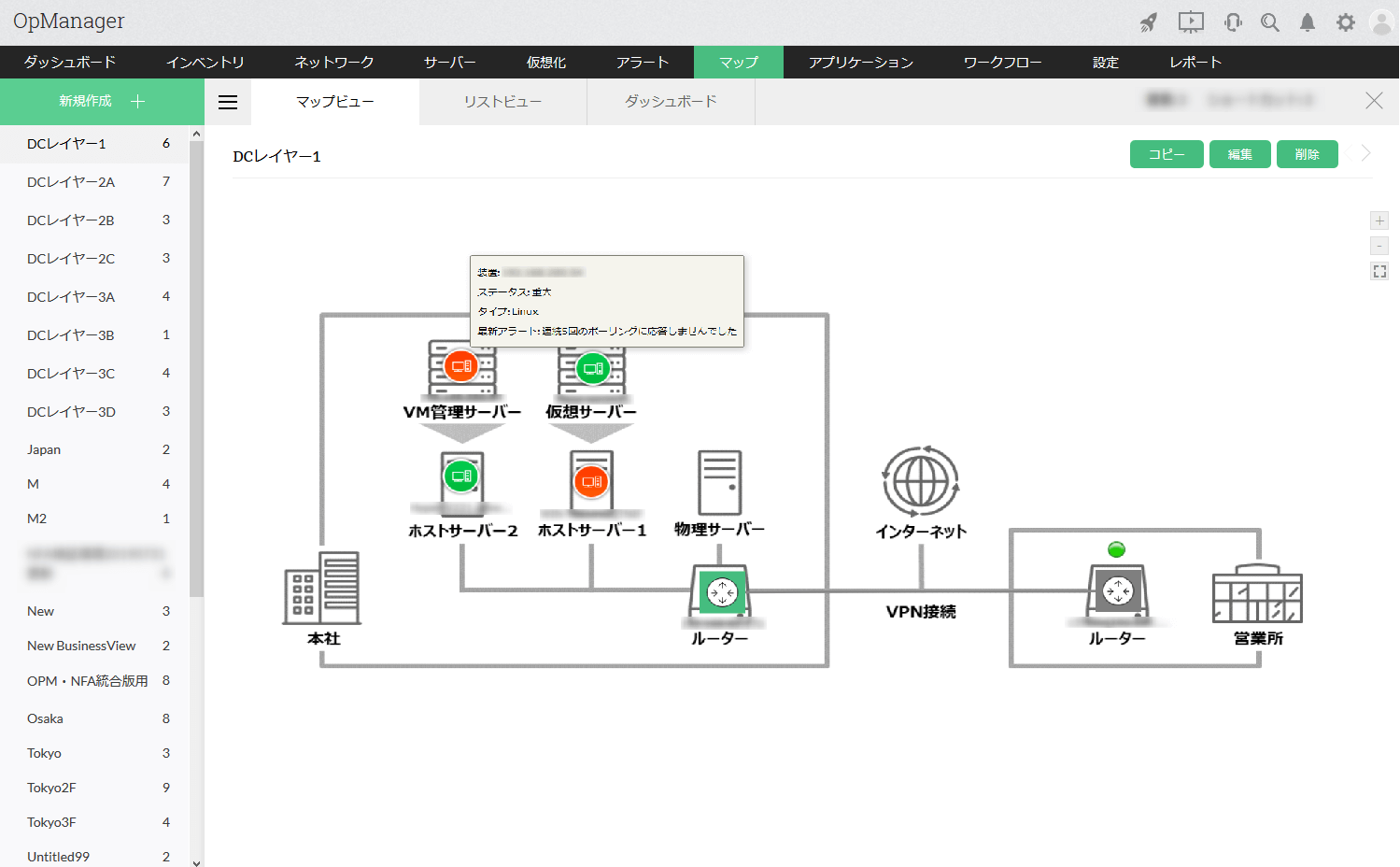

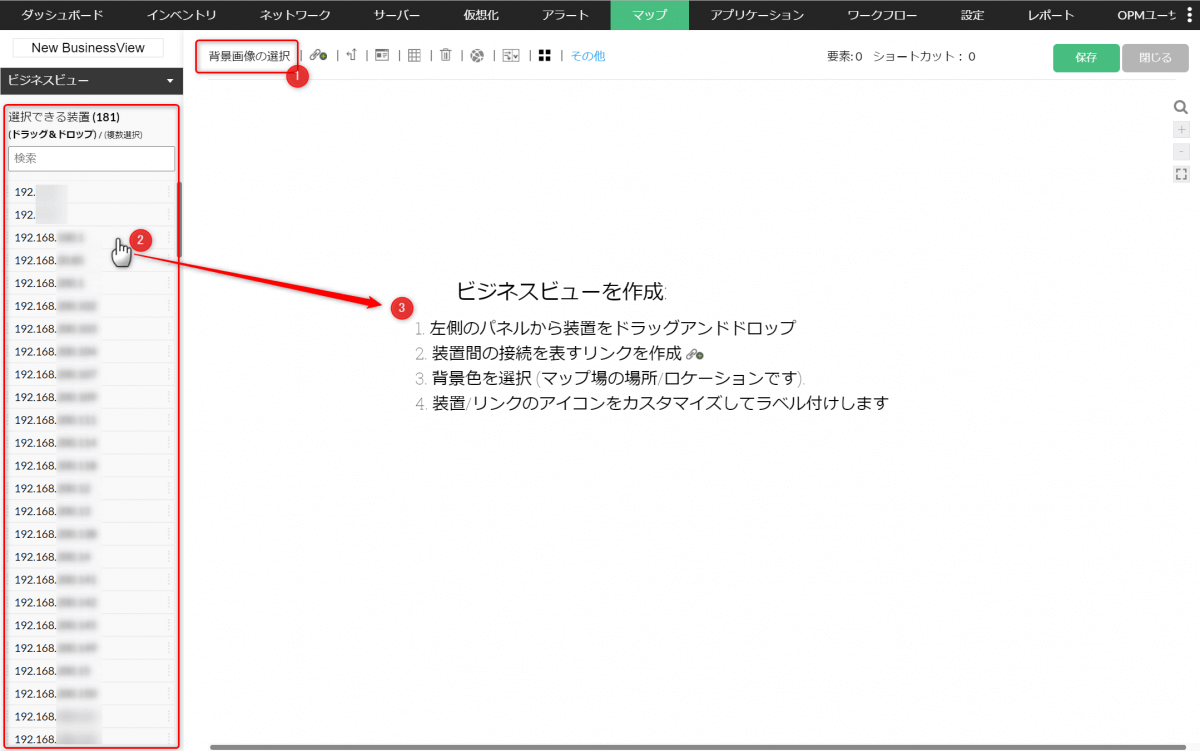

2.ネットワーク構成図の作成画面

ネットワーク構成図の新規作成画面では、まず[背景画像の選択]でネットワーク構成図の背景画像を設定します。デフォルトで用意されている画像のほか、社内の配置図のような任意の画像もアップロードして設定できます。次に、左側の監視対象の装置一覧から、配置したい装置を選択し、マウスのドラッグ&ドロップ操作で任意の場所に配置します。

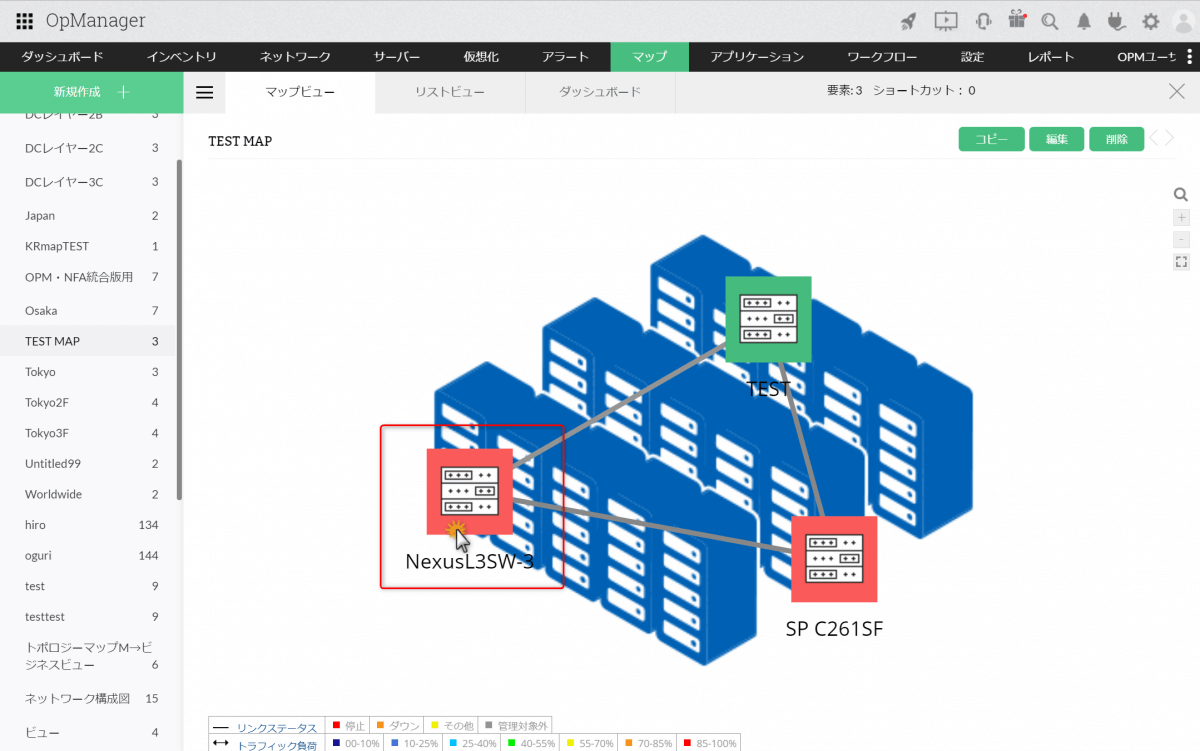

以下は背景画像と装置を配置した例です。装置の名称やアイコン画像、接続関係を示す線なども自由にカスタマイズできます。また、事前に設定したしきい値と監視結果に連動して色が変わるため機器の状況がひと目でわかります。異常の詳細を知りたい場合、アイコンをダブルクリックするだけで機器ごとの監視状況の画面へ遷移できます。

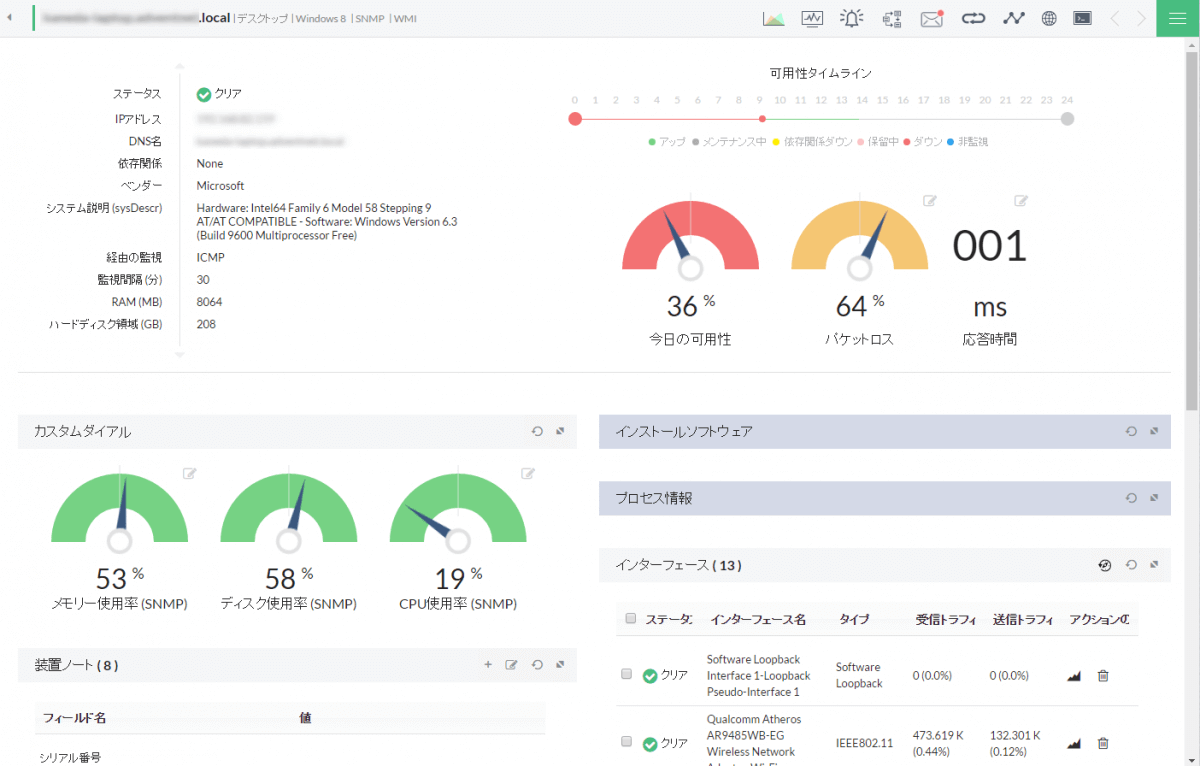

3.機器ごとの監視状況の画面

機器ごとの監視状況の画面では、機器の可用性やCPU使用率などのパフォーマンスを把握できます。こちらも色で異常の度合いが区別されており、視覚的にわかりやすくなっています。

以上のように、OpManagerを用いることで監視結果と連動したネットワーク構成図を簡単に作成できます。ここでは一部の機能のみ紹介しましたが、OpManagerの機能や特徴を知りたい方はぜひ製品概要資料をご覧ください。また、サポート付の無料の評価版もご提供していますので、お気軽にお試しください。

インストール不要で操作できる体験サイト

ManageEngineのネットワーク監視ツール「OpManager」では、ツールの使用感を確認できるGUIベースのサイトを提供しております。制限はありますが、実際に操作いただくことも可能です。

インストールや設定は一切必要ないので、お気軽にお試しください。