遅延報告への切り分け例と原因特定方法

作成日:2021年12月6日 | 更新日:2025年4月15日

概要

- 対応バージョン : 12.5~

NetFlow Analyzerは、監視ネットワーク装置から受信するフローデータを参照し

監視ネットワーク装置/インターフェースを通過するパケットの内訳情報をUI上に表示します。

本ナレッジでは、通信の遅延報告に対する切り分け例と

NetFlow Analyzerを用いた通信輻輳(根詰まり)状況の見極め、原因特定方法をご紹介します。

目次

- 遅延報告への切り分けと原因特定方法

遅延報告への切り分けと原因特定方法

前提

登場するのは「①本社の社員PC」「②支社の社員PC」「③本社のサーバー」「④WAN」で、エンドポイント①②③のパフォーマンスに問題はありません。

そのうえで①本社の社員から遅延報告を受けました。

原因特定のための切り分けポイント

1.どこからどこへの接続が遅いのかを確認

「①本社の社員PC」から「②支社」「③本社サーバー」「④WAN」への接続が遅いことをヒアリングしました。

この時点で通信経路の中間にあるネットワーク装置の全インターフェースでの根詰まりが想定できます。

2.その他切り分け要素の確認

②支社の社員にヒアリングを実施し、③④への接続は問題の無いこと、一方で①への接続は遅延することを確認しました。

結果的に、通信経路の中間にあるネットワーク装置X/インターフェースAでの根詰まりが想定できます。

NetFlow Analyzerを利用した原因特定方法

1.NetFlow Analyzerで状況の確認

NetFlow Analyzer GUI→[インベントリ]→[装置]→装置名「X」左側の▶アイコンをクリックし、インターフェースAを確認すると、

インターフェースAの送信帯域の使用率が100%、つまり根詰まりの発生を確認しました。

2.NetFlow Analyzerで該当インターフェース通信の内訳を確認

インターフェースAをクリック→[会話]→[送信(ラジオボタン)※1]→「トラフィック」量の多い通信の送信元/宛先IPアドレス情報等を確認

※1 NetFlow Analyzerの通信タブでは、受信データをデフォルトで表示します。

3.

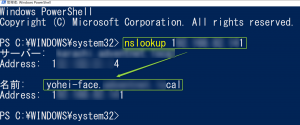

リゾルブIP(IPマッピング)機能やnslookupコマンドを使用し、通信元のノード名等を特定

今回の例では、nslookupで特定したノードを利用中の①本社社員が

「③サーバー」と「④WAN」から大量のダウンロード通信を発生させていることを確認しました。

該当社員への事実確認の後、作業の時間分散を提案し事象を改善しました。