① ITIL®とは?

●ITサービスマネジメントのお手本集

ITIL®(Information Technology Infrastructure Library)とは、ITSM(ITサービスマネジメント)のベストプラクティスをフレームワークとして体系化した書籍群のことです。ベストプラクティスとは成功事例・好事例のことを指します。

簡単に言い換えると、ITIL®とはITサービスを適切に管理するためのお手本を集めた書籍群のこと。ITSMの教科書的な位置付けにあり、世界中の多くの国の政府や企業において、ITIL®を取り入れた業務が行われています。

目次

② ITIL®の歴史

最初のITIL®は、英国政府によって1989年に発行されました。当時の英国は経済不況に陥っており、そこからの脱却を目指す手段の1つとして、ITマネジメントの改革にも取り組むことになったのです。ITを上手く活用している組織にヒアリングを行い、成功事例を書籍にまとめリリースしたのが『ITIL®』です。

その後『ITIL®V2』『ITIL®V3』『ITIL®2011 Edition』と改訂が行われ、現在は2019年にリリースされた『ITIL®4』が最新版となっています。

| バージョン | リリース年 | 概要 |

|---|---|---|

| ITIL®V1 | 1989年 | ITを有効活用している組織へのヒアリングをもとに成功事例を体系化し、約40冊の書籍群にまとめられました。 |

| ITIL®V2 | 2001年 | ITIL®の最初の大改訂です。約40冊あった書籍群は7冊に再編されました。日本にITIL®が本格的に普及し始めたのはこの頃です。 |

| ITIL®V3 | 2007年 | ITサービスの戦略の立案、設計、導入、運用、継続的改善の5つのフェーズに分かれたアプローチが取り入れられ、合計5冊の書籍がリリースされました。 |

| ITIL®2011 Edition | 2011年 | ITIL®V3の基本構成はそのままに、全体の一貫性や明瞭さに改善が施されました。 |

| ITIL®4 | 2019年 | DX促進などの時代の変化に合わせてフレームワークが刷新されました。合計6冊の書籍と34冊のプラクティス集から構成されています。 |

③ ITIL®の5つのフェーズ「サービスライフサイクル」

● ITサービスの目標達成のためのアプローチ

ITIL®では顧客に提供するシステムを「サービス」としてとらえています。サービスである以上、人間のライフサイクルと同様に、生まれてから亡くなるまで(廃止されるまで)さまざまな段階があり、それぞれの段階において発達課題(検討事項)があります。一つの課題をクリアして、その経験を次のフェーズの課題に活かしていきます。

ITIL®V3から、このサービスライフサイクルという概念が取り入られました。最初の「ITサービスの戦略立案」から、最終の「継続的なサービス改善」までの5つの段階を、一巡だけで終わらせず、繰り返し循環させていくことで、ITサービスの価値を高めていきます。

サービスライフサイクルの5つのフェーズ(段階)の概要は以下の通りです。

| サービスストラテジ (サービス戦略) | ビジネス目標を達成するために提供すべきサービスや必要になるリソースを検討し、中長期的な戦略を策定します。 検討事項には、ITサービス財務管理、需要管理、サービスポートフォリオ管理、事業関係管理、ITサービス戦略管理の5つが含まれます。 |

|---|---|

| サービスデザイン (サービス設計) | 戦略を実現するためのサービスの具体的な設計をします。機能などの技術的側面だけではなく、サービス品質の検討も行い顧客とも合意します。 検討事項には、サービスカタログ管理、可用性管理、キャパシティ管理、ITサービス継続性管理、サービスレベル管理、デザインコーディネーション(サービスデザイン)、情報セキュリティ管理、サプライヤー管理の8つが含まれます。ITILのベストプラクティスに準拠したITSMツールを活用することで、サービス要求管理やインシデント管理といった運用プロセスとも連携し、実践しやすい仕組みを構築できます。 |

| サービストランジション (サービス移行) | 顧客およびその他の利害関係者の要件に基づき設計されたサービスを、運用の段階に移行するための手段や方法をまとめます。 検討事項には、移行の計画立案およびサポート、変更管理、サービス資産および構成管理、リリースおよび展開管理、サービスの妥当性確認およびテスト、変更の評価、ナレッジ管理の7つが含まれます。 |

| サービスオペレーション (サービス運用) | サービスデザインで合意されたサービスレベルの範囲内で、ユーザーおよび顧客に対してITサービスを提供する段階です。 検討事項には、イベント管理、インシデント管理、要求実現、 問題管理、アクセス管理の5つのプロセスと、サービスデスク、技術管理、IT運用管理、アプリケーション管理の4つの機能が含まれます。 |

| 継続的サービス改善 | ビジネスニーズの変化に対応しながら顧客とユーザーにとって価値あるサービスを提供し続けるための取り組みです。測定・分析・レビューなどの活動により、ITサービスとそれを支えるプロセスの継続的な改善を行います。継続的サービス改善は、他の4つのライフサイクルすべての段階で行われるべきものです。ITIL®では「7ステップの改善プロセス」に沿って論理的に改善活動に取り組むことが提唱されています。 |

ITIL®4においては、サービスライフサイクルの代わりに「サービスバリューチェーン」という新しい概念が導入されています。またインシデント管理などの各プロセスも「プラクティス」と表現されるようになりました。ITIL®4のプラクティスの詳細は「ITIL®4について知っておくべきこと」にて解説しています。ITIL®V3とITIL®4の違いにご関心をお持ちの方はぜひ合わせてご一読ください。

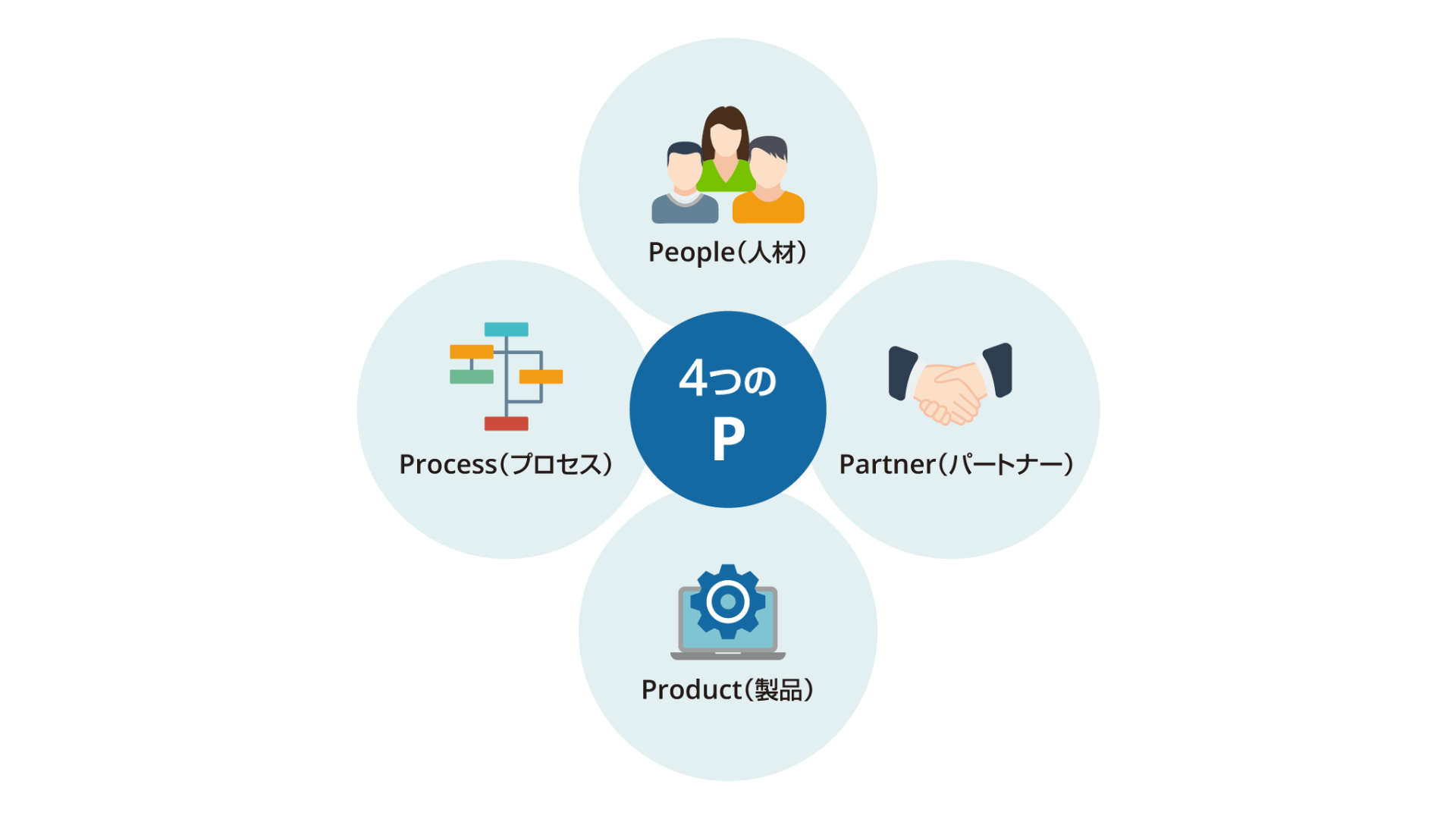

④ ITIL®を導入するときに気をつけるべき「4つのP」

● 無理せず、バランスに配慮しながら導入

ITIL®は、IT運用管理の実践規範を詳細かつ幅広く網羅しています。完全に導入できれば真に効果的なPDCAのサイクルを確立できるでしょう。ただ、その記述が非常に詳細であるため、はじめから完全に導入することを目指すのではなく、ITSMの全体像を意識しながら段階的に取り入れる方が良いでしょう。

ITIL®V3では「4つのP」と言われる次の4つのバランスに配慮しサービスを設計・運用することが大切だと言われています。

- People(人材)…業務に携わるスタッフの能力やスキル

- Process(プロセス)…業務の活動内容や役割・責任

- Partner(パートナー)…サービス提供に利用するメーカーやベンダー

- Product(製品)…サービス提供に利用するツールや技術

4つのPのバランスが取れていないと、運用段階でインシデントが多発するなどの問題が起こります。ITSMの導入効果を高めるためには、実務者への教育・業務プロセスの明確化・適切なベンダーやツールの採用など、4つのPをバランスよく設計することが重要です。

⑤ ツールで改善できるよくある4つの過ち

ここからは、ITIL®の導入・実践において、陥りやすい4つの過ちをご紹介します。

1. インシデント管理だけ実践している

インシデント管理だけでは根本原因の解決にはなりません。単純にインシデントの発生報告があったら対処し、その内容を記録しているだけでは、インシデントの発生原因を解明できず、恒久的な対策を講じられないので、同じインシデントが繰り返し発生してしまうことになります。インシデントの発生件数を根本的に削減するのであれば、問題管理と変更管理のプロセスを導入する必要があります。

- 問題管理…インシデントの根本原因を解明し、速やかに解決することを目的とする管理プロセス

- 変更管理…変更作業に伴うリスクを適切にコントロールし、変更による影響を最小限に抑えることを目的とした管理プロセス

2. ITサービス利用者からの問い合わせやサービス要求を電話で受けている

インシデントの報告やサービス要求の受付方法にも、サービスデスク業務を効率化できるポイントがあります。例えば、インシデントの報告を電話で受け付けている場合、サービスデスクのオペレーターは、電話の内容を書き起こして記録しなければなりません。しかし、インシデントの報告をメールで受け付ければ、書き起こす作業分の工数を削減できるのです。

ITIL®では、ITサービス利用者にセルフサービスポータルを公開し、「ソフトウェアをインストールしたい」「サービスへのアカウントを付与して欲しい」などのサービスをまとめてカタログ化したサービスカタログからサービス要求を依頼してもらう方法を推奨しています。セルフサービスポータルとサービスカタログがあれば、現在提供中のITサービスを確認しながら、サービス利用の依頼ができるようになります。

3. サービスデスクとIT資産管理を分離している

サービスデスクチームとIT資産管理チームは別のチームなので、リアルタイムでの情報の共有はしていない、なんてことはありませんか?

インシデントの発生しているIT資産の情報を把握できなければ、問い合わせを受けたサービスデスクでは対処の方法がなく、常にIT資産管理チームへの確認が必要になってしまいます。インシデントの一次クローズ率を向上させるためにも、インシデント情報とIT資産情報を一元的に管理できる環境が望ましいと言えます。また、IT資産台帳の管理に留まらず、IT資産間の関係性を可視化できるCMDB(構成管理データベース)があれば、インシデントの影響範囲を正確に把握できるようになります。

4. ツールが高額のためExcelや文書管理システムで代用している

「インシデントや変更を記録するだけだから」とツールは導入せず、Excelや文書管理システムで代用している方も多いでしょう。しかし、Excelや文書管理システムでは、ITIL®に対応したワークフローや項目が用意されておらず、担当者が運用でカバーする場面が増えてしまいます。その点、市販の専用ツールであれば、変更計画に対する承認フローを設定できたり、あらかじめITIL®準拠の項目が用意されていたりするので、担当者の工数を削減できます。また、多くのツールでレポート生成機能を利用できるので、サービスデスクのパフォーマンスを確認することや、インシデントの傾向から解決すべき根本原因の問題を抽出することにも役立ちます。

市販のツールは高額な上に大幅なカスタマイズが必要で、ITIL®の導入ポイントである「人:プロセス:ツール=4:4:2」の2の割合に収まらないことがしばしばあるようですが、パッケージ製品であれば、カスタマイズの必要がなくすぐに使いはじめることができ、さらに費用も抑えられます。

まとめ:ITIL®導入の目的・メリットとは?

ITIL®には、価値あるサービスを提供し続けることで、ビジネス目標を達成するためのヒントが詰まっています。

ITIL®導入のメリットとして

- ITサービスを適切に活用することで、より高品質な顧客サービスを提供

- 運用を適正化することで、コスト削減も期待

- インシデントを減らし、ITサービスのレジリエンスを高める

他にも、スピード力のある改善ができるなど、さまざまな効果・導入メリットが期待できます。

ITSMの幅広い範囲を網羅するITIL®ですが、必要なプロセスから段階的に導入したり、4つのPのバランスに留意することで効果的に取り入れられます。ServiceDesk Plusのようにスモールスタートしやすいツールを活用しながら、ITIL®の考え方を業務改善に少しずつ活かしてみてはいかがでしょうか。